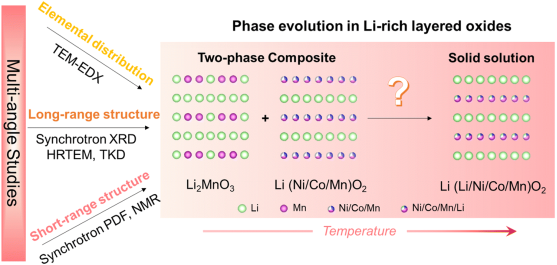

富锂锰基正极因为其有部分锂离子存储在过渡金属层相比于现有的商业化层状钴酸锂和三元正极材料具有更高的容量,是下一代低成本、高能量密度锂离子电池正极主要的候选者材料。我们之前的研究已经揭示了富锂锰基正极材料存在Li2MnO3与LiMO2(M=Ni,Co,Mn)两套晶格结构的混排,在锂离子脱嵌的产生的晶格大小变化的不一致产生应力,会导致应变而结构退化和性能下降(Nature, 2022, 606, 305–312)。然而,这两种层状晶格相的结构极其相似,其结构性质(是复合相还是固溶体)长期以来一直存在争议,这种结构的复杂性使进一步优化其电化学性能面临极大挑战。因此,需要结合多种先进技术,从元素分布、局部结构、长程结构和局域结构等不同方面全面研究并理解富锂锰基正极材料的结构(图1)。

图1. 多角度研究富锂锰基正极材料两相结构演化

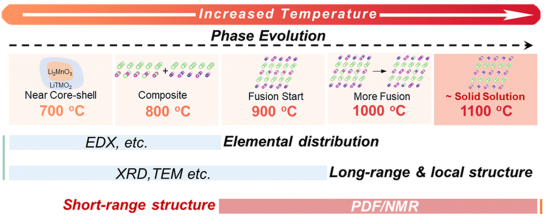

北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋团队利用多尺度结构表征方法,揭示了从两相形成到最终形成接近固溶体的演化过程。特别是通过局域结构表征(固体核磁、X射线对分布函数及吸收精细结构测量等)与第一性原理计算和蒙特卡洛模拟方法结合,首次揭示了过渡金属间距随着两相的融合而增加,这使得过渡金属的短程结构变化成为判断相融合程度的重要依据。最后,通过调整相融合程度,富锂锰基正极材料可以实现优异的电化学性能,该策略同样适用于对具有P2-O3复合相结构钠离子电池正极材料的性能优化。相关研究成果以“Multi-angle tracking synthetic kinetics of phase evolution in Li-rich Mn-based cathodes”为题,发表于国际能源与材料知名期刊《Energy & Environmental Science》(DOI:10.1039/D3EE04199A,影响因子32)上。

图2. 富锂锰基正极材料两相结构的演化机制

这项研究提供了通过多种表征技术结合的方法来研究复杂多相系统中的微观的结构演化,并通过调整多尺度相结构融合为复杂层状正极的结构设计和性能优化提供了有价值的见解。

该工作在潘锋教授的指导下完成,北京大学深圳研究生院新材料学院博士生徐沈阳为文章的第一作者,香港中文大学(深圳)张明建、华东师范大学胡炳文、美国阿贡国家实验室李天祎和潘锋为该研究工作的共同通讯作者。该研究得到了广东省和深圳重点实验室、广东省自然科学基金的支持。