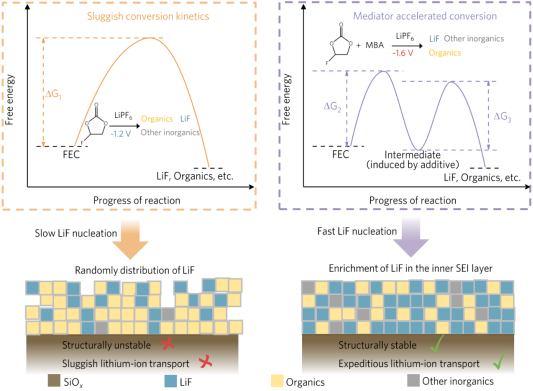

氧化亚硅(SiOx,0<x<2)因其高比容量、低工作电位和低成本等优势,被视为实现高能量密度锂离子电池的理想负极材料。新材料学院潘锋/杨卢奕团队前期研究发现,SiOx在循环过程中的剧烈膨胀-收缩会导致固态电解质界面膜(SEI)持续增厚,最终造成电子渗流网络中断(Nat. Comm., 2023, 14, 6048)。从界面稳定性设计角度出发,在SEI中构建富含氟化锂(LiF)的内层结构被证实可显著提升其稳定性(Angew. Chem. 2025, 64,e202413927)。为实现这一结构,需确保LiF在较高电位下优先生成。目前广泛使用的低成本电解液添加剂氟代碳酸乙烯酯(FEC)能在1.0-1.4 V(vs. Li+/Li)电位区间分解生成富含LiF的SEI。然而,FEC还原过程能垒较高,导致初期循环阶段分解不完全,形成的LiF不仅含量有限,而且分布无序,这种不均匀的SEI结构会扰乱锂离子传输并引发界面应力集中,严重影响电池循环稳定性。

MBA诱导快速LiF成核的设计理念与作用机制:构建内层富LiF的SEI

MBA诱导快速LiF成核的设计理念与作用机制:构建内层富LiF的SEI

近日,受微生物降解复杂有机物过程的启发,研究团队创新性地开发出一种双(2-甲氧基乙基)胺(MBA)电解液共添加剂体系。该体系能有效调控商用电解液添加剂FEC向目标SEI产物LiF的转化,从而在SiOx负极表面构建理想结构的SEI膜。具体而言,MBA通过攻击FEC的羰基碳形成中间体FMLi,该中间体在热力学和动力学上均更有利于电化学还原,从而加速LiF优先成核。基于此机制,SiOx负极表面形成了具有梯度结构的SEI膜,其内层富含LiF组分,兼具高机械强度和优异锂离子传导性能。这种稳定的SEI结构能够有效适应硅基负极的体积效应,使SiOx||Li半电池的循环容量保持率和倍率性能显著提升。软包全电池的稳定循环进一步验证了该策略的实用价值。本研究提出的中间体调控SEI形成新方法,不仅提高了常规添加剂的利用效率,也为电解液体系的分子设计和下一代高性能锂离子电池开发提供了新思路。相关研究成果以“Mediating Solid Electrolyte Interphase Formation Kinetics on SiOx Anodes Using Proton Acceptors”为题,发表于国际学术期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition,DOI:10.1002/anie.202505832)。

该工作在北京大学潘锋教授、杨卢奕副研究员的共同指导下完成,新材料学院硕士生王浩亮、硕士毕业生张昊(现为香港城市大学博士生)为共同第一作者。研究获得国家自然科学基金、电动汽车动力电池与材料国际联合研究中心、广东省新能源材料设计与计算重点实验室及深圳市新能源材料基因组制备和检测重点实验室的支持。