我们都希望日常用的手机锂电池体积小使用时间长,这需要正极和负极材料在尽可能小的体积空间在储存更多锂离子并且能够的快速可逆充放电,具有高的稳定的储能密度和功率密度。商业化的手机锂电池正极材料的通常用钴酸锂层状氧化物,其理论可逆比容量是274 mAh g-1(全部的锂离子脱出来和嵌进去),提高工作电压可以让越来越多的锂离子从晶格中脱出来,但结构容易发生不可逆的过渡金属钴离子迁移和不稳定的氧阴离子流失,产生有害的不可逆结构相变和氧气释放行为。因此,长期以来人们认为像钴酸锂(LCO)这样的层状结构中只有约50-60%的锂可以在充放电过程中可逆脱嵌,对应获得140-165 mAh g-1的可逆容量。

不断提高工作电压是钴酸锂正极不断趋近其理论比容量的最直接方法,为了提高在高电压下的结构稳定性通常采用元素掺杂和表面包覆等改性方法,这可以在一定程度上可以提高材料体相和表面结构的稳定性,允许将工作电压提高到 4.5和 4.6 V,使锂利用率提高到 70-80%,相当于 190-220 mAh g-1的比容量。构造表面尖晶石相结构和高熵结构的策略也可以有效抑制界面副反应和表面相变,从而提升材料性能。最近一些工作虽然将钴酸锂推向了4.7 V和4.8 V的超高工作电压,但这些工作中的改良方法会导致界面阻抗升高引起过电位增加,使得实际的有效工作电压被限制在4.6 V左右,对应锂的利用率也限制在80-85%(相当于220-230 mAh g-1),同时这种高容量还会导致材料快速的电化学衰减行为。到目前为止,几乎所有报道的层状正极都存在由于反复脱嵌锂过程中各向异性的晶格应变带来的机械疲劳和颗粒微裂纹,尤其在高脱锂的状态下。微裂纹的形成还会使材料产生新的表面并暴露在电解液中,引发严重的界面副反应和有害的相变。因此,在商业应用中提高锂的可逆充放电利用率同时保持高的电化学稳定性仍然是一个巨大的挑战。

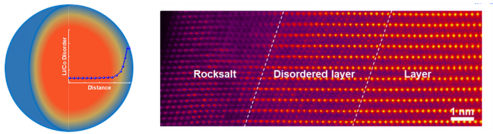

图1 从界面到体相梯度无序结构钴酸锂

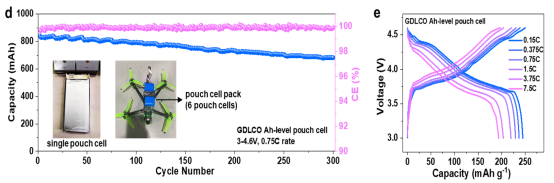

北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋团队研发锂电池钴酸锂正极材料取得重要突破,首次实现储能密度接近理论极限。团队创新性地设计了一种梯度无序结构的钴酸锂正极(GDLCO),解决了层状正极中长期存在的由于高电压充放电引发应力集聚导致机械化学失效问题。该梯度无序的结构最外表面为岩盐相结构,并逐渐往部分无序的次表面和具有少量反位无序的体相结构过渡(图1)。该正极材料界面阻抗低有效电压高以及表现出对化学机械应变的强大抵抗力,有效抑制了微裂纹的形成,最大限度地减少了界面副反应的发生,并减轻了材料在高电压下的不可逆相变。因此,该新型结构的钴酸锂GDLCO具有了极高的实际可逆容量,将钴酸锂中锂的利用率推高至 93%(256 mAh g-1,接近理论容量),同时还能表现出超越现有高电压钴酸锂材料的高循环稳定性,这些优异的性能在需要高能量与高功率的无人机电池上有良好的应用(图2)。相关研究成果以 “Mechanochemically Robust LiCoO2 with Ultrahigh Capacity and Prolonged Cyclability”为题,发表于国际顶级能源期刊《先进材料》(Advanced Materials,DOI:10.1002/adma.202405519,影响因子29.4)上。团队正在推进该新材料的产业化。此外,这一突破有助于后续进一步开发实用、高性能的新型正极材料。

图2梯度无序结构钴酸锂软包全电池的电化学性能

该工作在潘锋教授的指导下完成,北京大学深圳研究生院新材料学院博士毕业生黄伟源,李建元以及副研究员赵庆贺为文章的共同第一作者,香港中文大学(深圳)张明建、美国阿贡国家实验室刘同超和Khalil Amine院士,以及潘锋教授为该研究工作的共同通讯作者。该研究得到了广东省和深圳重点实验室、广东省自然科学基金的支持。