随着消费电子行业的快速发展,层状钴酸锂正极材料(LiCoO2,LCO)的能量密度和循环寿命面临更高要求。然而,在4.5 V(vs Li+/Li)以上的电压下,LCO会发生严重的结构退化,导致电池容量迅速衰减。传统的聚偏二氟乙烯(PVDF)粘结剂虽具有优异的电化学稳定性,但其电极制备过程中需使用有毒溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP),且与正极颗粒间的相互作用较弱,难以有效抑制界面副反应。因此,开发一种低成本、环保且适用于高电压LCO正极的新型粘合剂成为亟待解决的课题。

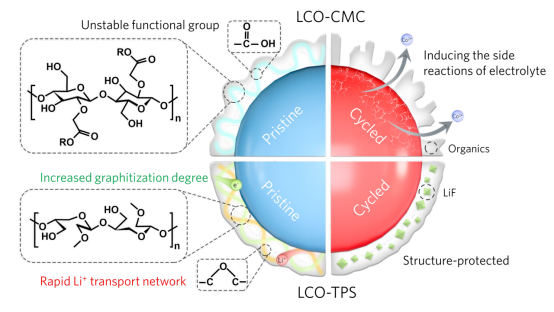

羧甲基纤维素钠(CMC)作为负极材料的水系粘结剂已被广泛使用,但其在高压正电极中的应用却鲜有报道。研究团队通过一系列电化学测试发现,CMC在高电压和大电流条件下会发生严重分解,导致正极界面产生大量副反应,引发正极材料的不可逆相变和过渡金属离子溶出,从而影响电池性能。

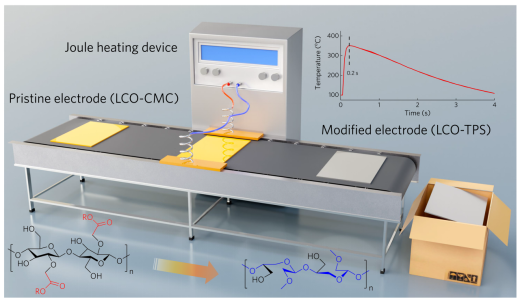

图1. CMC-TPS粘结剂的合成示意图

针对上述问题,研究团队提出了基于超快高温烧结技术的改性策略,通过快速升温和降温对CMC分子结构进行裁剪,去除了高电压下不稳定的羧基官能团,并形成富含醚键的链状结构(简称CMC-TPS)。这一结构显著提升了循环过程中的Li+传输速率,同时局部高温使粘结剂部分碳化,提高了电极整体导电性。进一步研究表明,结合多维度的表征技术,CMC-TPS粘结剂通过热处理在正极颗粒表面形成均匀包覆层,有效抑制了不可逆相变和界面副反应,从而显著提升了LCO的电化学性能。此外,热处理过程中粘结剂的羧基与集流体的羟基发生脱水缩合,形成共价键,增强了电极粘附力。理论计算表明,CMC-TPS粘结剂能够降低正极表面的O元素2p轨道中心能量,稳定高压下正极的表面晶格,并抑制过渡金属离子溶出,显著提高了正极界面稳定性。

本研究首次基于理论计算,成功设计并合成了一种多功能LCO正极水系粘结剂,该策略在石墨负极中同样适用,为高电压LCO基锂离子电池的开发提供了新思路。相关研究成果以“Tailoring Sodium Carboxymethylcellulose Binders for High-Voltage LiCoO2 via Thermal Pulse Sintering”为题,发表于国际知名期刊《Angewandte Chemie International Edition》上(DOI: 10.1002/anie.202423796)。

图2. CMC-TPS粘结剂改善LCO正极的作用机制

该工作由北京大学潘锋教授,杨卢奕副研究员和厦门大学尹祖伟助理教授的共同指导完成,北京大学深圳研究生院新材料学院博士生陈诗名和香港城市大学理学院化学系博士生朱珩尧为共同第一作者。研究得到了国家自然科学基金、电动汽车动力电池与材料国际联合研究中心、广东省新能源材料设计与计算重点实验室及深圳市新能源材料基因组制备和检测重点实验室的支持。