钴酸锂(LiCoO2,LCO)是首个且现在一直在手机等消费电子商业化应用的锂电池正极材料。但随着对LCO材料容量需求的提升,其在高电压(>4.55 V vs. Li/Li+)下的容量衰减问题愈发突出,成为阻碍其进一步发展的关键因素。造成容量衰减的原因主要包括不可逆的结构相变、晶格氧(On-)的氧化和损失、表面降解及与电解液发生的副反应。这些问题会引发晶格畸变、裂纹产生,导致电化学界面不稳定,严重影响电池的循环寿命与性能。为解决这一难题,研究人员尝试了多种改善LCO表面结构、减少界面晶格氧损失的方法,其中最为典型的表面改性方法涉及表面岩盐相和尖晶石相的构建。尽管已有大量研究通过尖晶石相和岩盐相对LCO表面进行调控,但二者对晶格氧稳定性的差异(尤其是长期循环中的电化学行为)仍缺乏系统对比。因此,全面分析两种表面相调控策略对LCO长效循环稳定性的影响,对提升高电压循环稳定性至关重要。

LCO表面尖晶石相与表面岩盐相中晶格氧在长效循环中的演化机制

LCO表面尖晶石相与表面岩盐相中晶格氧在长效循环中的演化机制

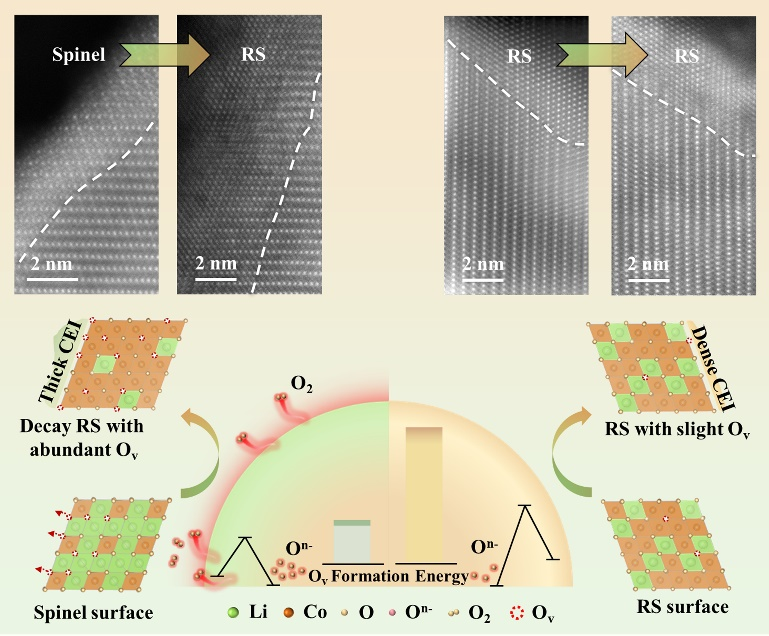

近日,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋/赵庆贺团队取得重要研究进展,通过调控表面Li+含量,在LCO表面构建尖晶石相(S-LCO)和岩盐相(R-LCO),结合循环后表面相表征、价态分析与氧空位形成/迁移的理论计算,阐明了两种表面相对晶格On-稳定性的差异。研究发现,在4.6 V下长期循环过程中,LCO表面的尖晶石相因晶格氧损失逐渐退化,最终转变为较厚的Li⁺阻挡相结构;而R-LCO表面岩盐相中的晶格氧在循环中保持长效稳定,保障了表面Li+的稳定脱嵌。理论计算表明,岩盐相中晶格氧的迁移势垒显著高于尖晶石相。得益于表面晶格氧的稳定化,R-LCO||Li电池在4.6 V电压下以1 C电流循环1000次后容量保持率高达78.6%,并在45℃浮充测试中表现出优异的耐久性。该研究揭示了表面结构调控对提升LCO正极性能的重要性,为开发先进高压LCO正极提供了新思路。相关研究成果以“Stabilizing Surface Lattice On-(0<n<2) for Long-Term Durability of LiCoO2”为题,发表于国际顶级期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition,doi.org/10.1002/anie.202503100,影响因子16.8)上。

该工作在潘锋教授、赵庆贺副研究员和易浩聪博士后的共同指导下完成,北京大学深圳研究生院新材料学院博士生赵文光为文章的第一作者。该工作得到了电动汽车动力电池与材料国际联合研究中心,广东省新能源材料设计与计算重点实验室,深圳市新能源材料基因组制备和检测重点实验室以及广东省自然科学基金的支持。