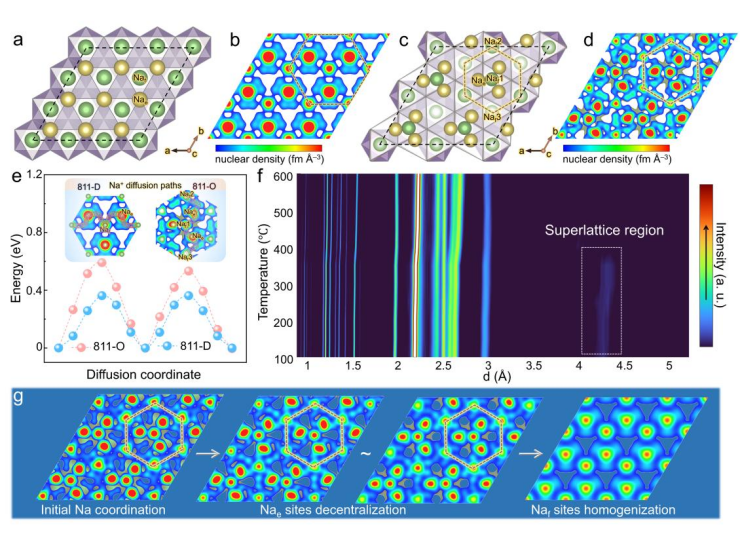

近日,新材料学院肖荫果团队在国际知名期刊Advanced Materials(IF=27.4)上发表题为“Long-range cation disorder enhances comprehensive performance in Mn-rich layered sodium cathodes”的文章。该工作主要采用中子散射方法系统研究了富锰基层状氧化物过渡金属层内阳离子有序结构的形成机制及其对电化学性能的影响。通过调控制备工艺保留材料中的氧空位,有效抑制了阳离子的长程有序排布,得到的长程阳离子无序正极材料在1.5–4.5 V内展现出极具竞争力的能量密度(626 Wh kg-1)。文章基于中子衍射的最大熵方法证实阳离子有序排布会降低晶体结构对称性,使单一的Naf位点分裂为三个不同的Naf位点,而Nae位点的Na+聚集在Naf1位点周围,阻断其与Naf2、Naf3位点的连通性,从而阻碍Na+扩散。研究进一步通过原位变温中子衍射实验,揭示了升温过程中Na+扩散路径从阳离子有序态到无序态的演变,证实了阳离子无序化对Na+扩散的显著促进作用。该研究提出了一种氧空位驱动的长程阳离子无序化策略,有效提升了材料的综合电化学性能,为钠离子层状正极材料的性能优化提供了重要指导。

基于中子衍射的最大熵方法可视化Na+扩散路径及其演化机制

基于中子衍射的最大熵方法可视化Na+扩散路径及其演化机制

随着可持续清洁能源技术的不断发展,高效储能系统的重要性日益凸显。钠离子电池因钠资源丰富、成本低廉及均衡的电化学性能,成为新能源储能领域的有力竞争者。和锂离子电池类似,钠离子电池的正极材料对电池性能具有决定性影响,其中P2型富锰层状氧化物因其综合性能和成本效益受到广泛关注。然而,富锰层状氧化物中广泛存在的过渡金属层内阳离子有序结构,不仅阻碍Na+扩散,还削弱了过渡金属的氧化还原活性。由于驱动阳离子有序化的机制尚不明确,其精确的长短程结构及对电化学性能的影响仍有待进一步阐明。本研究通过调控材料制备工艺,有效抑制了改性样品由短程向长程阳离子有序的转变,从而缓解了其在充放电过程中的协同Jahn–Teller畸变,实现了8C倍率下1000次循环后95.3%的容量保持率。此外,基于中子衍射的最大熵方法可视化分析了过渡金属有序和无序样品之间Na+扩散路径的差异,结果表明有序样品中特定Na+位点的聚集降低了与相邻Na+位点之间的连通性,增大了Na+的扩散能垒。总之,本研究精确解析了富锰层状氧化物中的长程和短程有序结构,揭示其阳离子有序化的驱动因素,系统探讨其对Na+扩散和结构稳定性的影响,为设计高性能钠离子层状正极材料提供了重要科学依据。

北京大学深圳研究生院新材料学院肖荫果副教授及新材料学院24届毕业生陈子威博士(现浙江大学特聘副研究员)为文章通讯作者,新材料学院博士生杨茂林、德国于利希研究中心博士后杨婷婷博士及新材料学院硕士生董明洁为共同第一作者。该项工作得到了国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项课题、国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金重大研究计划项目、广东省基础与应用基础研究基金重点项目和东莞松山湖大科学装置(散裂中子源)开放课题的经费支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202500984