2025年10月20日下午,一场跨越百年、连接四代学者的知识接力,在深圳大学城图书馆圆满落成。北京大学环境与能源学院邱国玉教授将其师门百年传承的近千册珍贵藏书悉数捐赠,并举行专架揭幕仪式。深圳大学城图书馆馆长薛列栓、副馆长闫伟东,北京大学深圳研究生院副院长牛宏伟,党委副书记、纪委书记安晓朋,原党委书记、副院长栾胜基教授,原党委书记、常务副院长白志强教授以及邱国玉教授的家人、学生、学生的孩子等近百人共同见证这批承载厚重学术生命的典籍喜迁“新家”。

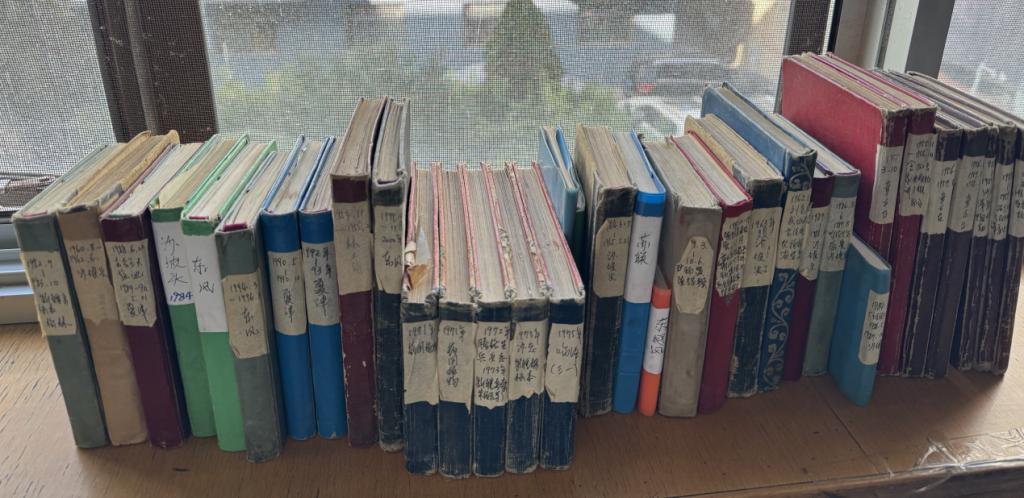

闫伟东馆长指出,邱国玉教授专藏在规模、体系与传承上均具有代表性,是图书馆“学者专藏”建设的重要突破,也为校馆合作树立了新范例。该专藏系统涵盖水文、生态与植物学等领域,囊括中、英、日、俄等多语种文献,专业体系完整。其所含的特色社科文献,亦构成其独特的学术风貌。

薛列栓馆长在致辞中感谢邱国玉教授的慷慨捐赠。他指出,本次捐赠开启了深圳大学城图书馆“学者专藏”的建设模式,是“学术薪火,代代相传”的生动体现。它不仅将私人珍藏转化为惠及学界和社会的公共资源,其涵盖自然科学与社会科学的多维视角与丰富馆藏,更为图书馆探索学者捐赠与科研资料服务的新模式提供了重要示范。他期待未来有更多学者专藏汇聚于此,共同丰富大学城的学术资源。

作为捐赠引荐人,牛宏伟副院长在发言中表达了参与并促成此事的荣幸。他感谢大学城图书馆以专业精神为这批学术遗产提供了妥善地保存与传播平台。牛宏伟指出,这批汇集四代学人智慧的著作与手稿,经过系统整理与展示,既是对邱国玉教授学术生涯的致敬,也是对北大深研院教学科研工作的支持。

邱国玉教授随后动情分享了这批藏书背后的故事与深厚渊源。这批近千册藏书凝聚了其师门四代学者的传承:从中国植物学研究的开拓者之一刘慎谔先生,到其独生女、著名植物分类学家刘媖心教授、再到著名植物学家杨喜林先生,最终汇流至邱国玉本人。是沙漠、水文和植物学领域难得的积淀。书籍出版时间从1920年绵延至2020年,时间跨度逾百年,语种涵盖中、日、英、俄,共同构成了一部微型的学科发展史与一部鲜活的学脉传承图。

“邱国玉教授专藏”的落成,为深圳大学城这片创新的热土锚定了一方深厚的学术基石。此次捐赠与专架的设立,不仅是邱国玉教授学术情怀的深切表达,更让南国学子得以在此溯源问道,亲炙一代学人的思想精华。这既是北大精神在南国的一次新的绽放,也预示着未名湖的博雅与深圳湾的磅礴,将在此碰撞出更为绚烂的智慧火花。

传承的厚度:四代学脉的百年传承

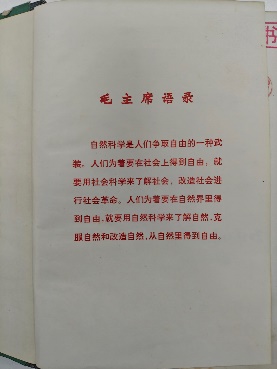

捐赠的专业书籍中,既有《中国高等植物图鉴》、《中国沙漠植物志》等奠基性的植物学巨著,也有邱教授开创国内先河的《城市生态水文学》及新能源学科系列教材,完整呈现了从经典基础到前沿交叉的学术路径。其中,一套《中国高等植物图鉴》堪称“活的学术档案”——封面之上,依次钤印着四代学者的签名与赠书印记,清晰勾勒出一条完整的学术传承链:从中国植物学研究的开拓者之一、本书主编刘慎谔先生(1920年与周恩来、邓小平同期留法),传至其女、著名植物分类学家刘媖心教授(邱国玉教授的硕士导师),再传至著名植物分类学家杨喜林先生(邱国玉教授的岳父),最终汇流至邱国玉教授本人。此外,还有三套传承自邱国玉教授博士生导师的日文经典教材——斯米尔诺夫《高等数学教程》、物理学丛书《物理的散步道》及一套8册的日本水文学经典教材——均为国内罕见的完整馆藏,弥足珍贵。

除专业典籍外,一批具有特殊历史意义的社科类著作同样引人注目。包括1948年于莫斯科出版的中文繁体竖排的《共产党宣言》、二十世纪五六十年代及八九十年代的两种版本《共产党宣言》,以及五十年代苏联出版的俄文原版《海燕》。这些藏品为研究近现代思想传播与文献版本流变,提供了难得的实物见证。

随书捐赠的还有杨喜林先生一生的科研笔记,自1955年至2000年持续45年。三十多本笔记详尽记录了其科研轨迹,不仅是研究中国沙漠治理史的第一手珍贵资料,也是窥探中国科学先辈严谨科学态度和治学精神的宝贵教材。

作为学脉的当代延续,专藏亦收录了邱国玉教授本人的十余部著作,其中包括世界上第一部《城市生态水文学》专著,以及其主编的国内第一套新能源学科系列教材,标志着四代学脉在新时代的开花结果。

学者的坐标:从沙漠到城市,始终与国计民生同频

“给这些书找一个好的归宿,不只是我一个人的心愿,也是我的老师们的心愿。”邱国玉教授说。这份跨越时空的嘱托,让他拒绝了一切将藏书拆散或高价收购的请求。“个人收购不是这批书的最终归宿。它的归宿应该是作为一个整体,让更多人能读到。”在他眼中,这些书承载的是一整个专业的系统与底蕴,是关于沙漠、水文和植物学领域难得一见的完整积淀,其价值远非金钱可以衡量。

邱国玉的学术轨迹,清晰地印刻着中国发展的脉搏。为响应保障干旱区生态安全的战略,他将研究的起点锚定在沙漠,致力于在一滴水中寻求更高的生态与生产价值。当中国进入以人为核心的新型城镇化阶段,他也将目光投向城市系统。

“城市就像一座‘混凝土沙漠’,”他形象地比喻道,“人类在几十年内建造的城市打破了自然系统历经万年演化的平衡,导致了一系列问题,比如你们感受最深的——城市越来越热。”由此,他开创了城市生态水文学的研究,核心目标非常明确:借助自然的力量,提升城市人居环境的宜居性。

他举了南燕园“镜湖”的例子。当初,考虑到维护成本,有人曾提议将镜湖填平改建。但邱教授团队的研究表明,镜湖通过水分蒸发所带来的降温效果,相当于1250台空调持续运行。“这就是科学支撑决策,”他笃定地说,“我们的研究证实了这片水域巨大的生态价值,最终镜湖得到了保留。”他的研究,从不囿于纸面,而是始终致力于解答国计民生的现实课题,将学问实实在在地写在了祖国的大地上。

北大的土壤:培育“看得见森林”的未来领袖

在邱国玉看来,他的学术追求,深深植根于北大独特的精神土壤。他非常认同海闻校长提出的“培养具有人文情怀的理工科学生”的理念。

他用一个精妙的比喻指出了当前教育值得反思的一种倾向:“现在很多学生,甚至是学者,是只见树叶、不见树木、更不见森林。他们可能精通一项很细的技术(树叶),却不了解整个学科体系(树木),更丧失了把握全局、理解研究之社会意义的宏观视野(森林)。”

他认为,北大作为综合性大学,其文理交融的传统正是治愈此症的良方。他捐出的藏书,不仅有其专业领域的典籍,还有如《草原帝国》、多个版本的《共产党宣言》等社科经典,正是这种理念的体现。“我选书,要看作者是否是该领域的真正研究者,立场是否客观。”这种对真知与宏大视野的追求,正是为了帮助学子构建那片辽阔的“森林”。

他进一步指出,北大的文化是培养领袖的土壤。这里所说的领袖,是能够进入“综合管理部门”制定政策的人才,是能够判断“枪该用来打谁”的领袖,而不仅仅是只会“造一把好枪”的专家。“这需要扎实的专业知识、全面的综合素质、宏观的战略视野和深切的人文关怀,而这正是北大精神在新时代的一种体现。”

面对信息爆炸与人工智能的时代浪潮,邱国玉对青年学子提出了殷切而深刻的期许。

第一,要学真的知识。邱国玉观察到,学生们越来越倾向于消费143个字以内的碎片信息,习惯于在几分钟甚至几秒钟内了解一件事。“这带来两个严重的问题,”他剖析道,“第一,无法辨别信息的真伪;第二,即便信息为真,你获得的也仅是皮毛,无法形成完整脉络。”他捐出这批藏书,正是希望通过筛选一套经过时间检验的经典,帮助学生更系统地获取高质量的知识。

第二,要做真的科研。他鼓励学生走出电脑屏幕,回到实验室和田野现场。“过去的科学家是如何做科研的?看看这些几十年的野外笔记就知道。”他指着一旁杨喜林先生跨越45年的科研手记说,“获取一手数据,亲身感受自然与社会的真实脉动,这种实践精神永远不会过时。”

第三,要立大的志向。邱教授本人就是最好的榜样。他基于环境研究的背景,将可控核聚变的重要一环设计为一个极限环境控制问题,以此作为探索未来能源的突破口。他深知此事艰难,或许三十年也未必成功。但他认为,北大人应有的气质,正是这种“知其不可而为之”的豪情与担当。“在物质已极大丰富的今天,满足基本温饱对学生而言绝非难事。不应将‘找一个安稳工作’作为首要追求,而要把人生目标定得更高一些,”邱国玉这样寄语学生。