为庆祝深研院建院20周年,繁荣南燕特色校园文化,11月18日,由中国民间文艺家协会、广东省民间文艺家协会指导,深圳市文学艺术界联合会主办,深圳市民间文艺家协会承办,北京大学深圳研究生院协办,北京大学深圳研究生院团委具体组织的民间文艺大师公开课走进了北大深研院。中国民间文艺山花奖获得者胡堂山以《传统手工艺——核雕与当代审美融合》为主题,分享了他对传统核雕工艺的传承与创新。本次活动由北京大学深圳校友会秘书长、深圳市民间文艺家协副主席王芳主持,深圳市民协专职人员吴嘉宝老师,深研院学生工作处处长罗碧芳老师、团委副书记冯凝老师以及团委专职团干部袁晓铃老师也出席了本次公开课。

从传统工艺到时代创新

讲座开始,胡堂山老师向同学们介绍了核雕发展的前世今生。作为传统的民间手工艺,核雕主要以在方寸桃核、杏核、橄榄核上精雕人物景观,诗文花卉鱼虫等而著称,自古有“微雕神技,艺术奇葩”之美誉。传统的核雕工艺品如罗汉头、核舟等,于方寸之间呈现芥微事物,虽则栩栩如生,但在雕刻题材上有很大的局限性。胡老师认为,随着时代的发展,核雕工艺也必须予以创新与发扬。他希望自己的雕刻作品,可以反映时代的潮流与使命。不同于传统的核雕技法,胡老师创新性地在核雕中加入更多线条感,同时大大拓展了作品的题材。胡老师的山花奖金奖获奖作品《深圳之春》,正体现着他对于时代脉搏的提炼与浓缩。他既雕刻高楼大厦,也写意海滨公园,创新性地将深圳改革发展的成就及当代人民的美好生活展现在核雕中,在创新中使核雕艺术焕发出了新的生命力。

一粒种子背后的传承与赓续

在讲座现场,同学们踊跃参与提问互动,例如有同学问及核雕的原材料是否需要事前特殊处理?让大家出人意料的是,一颗果核从被摘下到成为可以使用的雕刻材料,需要经过至少五年。而好的核雕作品,一般都需要使用存放了十五年以上的果核。这样漫长的准备过程让早已适应快节奏现代生活的我们感受到一种悠远的震撼。

精美的核雕艺术品背后,是代代相传的核雕文化,更是薪火相传的温度与坚守。作为核雕手艺人,都有一个仓库专门放置果核留备徒弟们将来使用。为了让同学们感受果核最原始的样子,胡老师的徒弟连夜赶回百公里外的老家,从橄榄树上为我们摘下了一粒橄榄,让同学们现场看到一颗核雕最初的样子,嗅到它生命的清香,触碰到核雕最原始的温度。

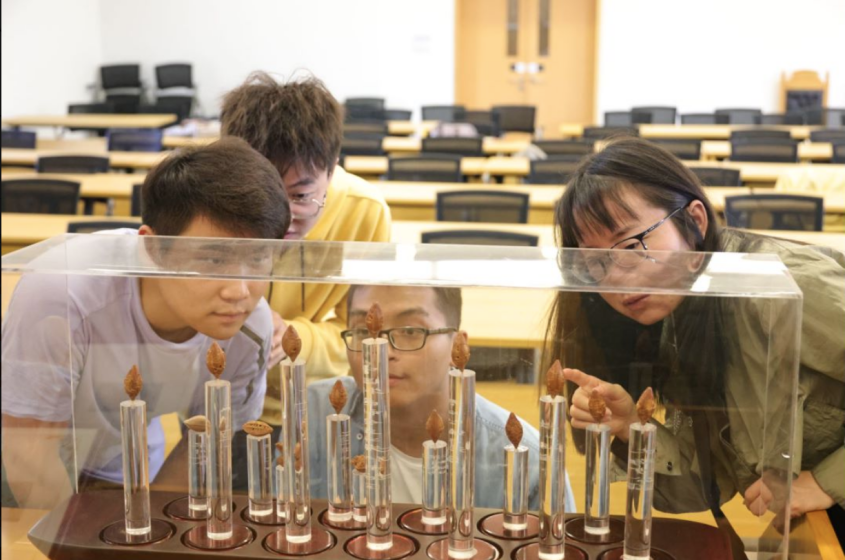

在胡老师真诚细致的分享之后,便来到了备受同学们翘首以盼的体验环节。大家在胡老师的雕刻展示及带领下,亲自上手体验核雕的雕刻及制作,胡老师更是贴心为同学们雕刻有自己名字的专属核雕。同时,同学们也可以近距离欣赏胡老师山花奖获奖作品《深圳之春》。

亲手体验--零距离接触核雕工艺

胡老师的分享让核雕艺术走进了南燕学子,让同学们感受到了中华传统文艺的温度与力量,更让大家领悟到优秀民间文化在传承中的创新与发扬。

图文:陈珏如(深研院团委学术科创部)

编辑:王诗琦