2025年,北京大学以“科技创新年”为年度工作主题,主动融入国家战略,服务中国式现代化建设大局。北京大学深圳研究生院(以下简称“北大深研院”)作为北大的重要组成部分,自今年1月1日起,已发表数篇高水平学术期刊,为科技创新年强势开局。

北大深研院春景

北大深研院在科技创新领域厚积薄发,持续深耕原始创新与核心技术攻关,高水平成果不断涌现。未来,北大深研院将继续强化前沿布局,创新科研机制,凝聚共识、同心协力,为服务国家战略需求贡献力量,在北大建设中国特色、世界一流大学的新路上谱写深研院改革发展的新篇章。

一月科研

1月2日 赵鹏军团队在Nature Cities发文揭示中国城市间就医流动特征

我院赵鹏军教授课题组聚焦城市之间在医疗供给与需求上的相互依赖关系,构建了“城市间医疗体系”(Intercity Healthcare System, IHS)理论框架,采用3亿多手机用户的出行轨迹数据,识别了到访中国1404家三甲医院的近两百万次异地就医行为,揭示了364个城市间的异地就医格局,并探明了不同城市在跨城就医流动中的角色。研究揭示了IHS中存在马太效应(the Matthew Effect),即少数(12%)本地医疗资源丰富的城市能进一步通过城市间医疗体系获取资源,强化其本地医疗服务的优势;而大多数城市(35%),不仅面临本地医疗资源短缺,还在城市间医疗体系中处于劣势,进一步加剧其在保障本地居民医疗服务方面的不利地位。尽管IHS在一定程度上缓解了医疗资源供需的空间错配,但也产生了新的医疗服务获取结构性不平等。为提升公平性,研究建议提升弱势城市(如避难所、照料者和给予者)的系统地位,使其向更具优势的城市(如交易者)转型。

1月3日 莫凡洋/袁粒与合作者在Nature Computational Science上开发机器学习手性分子光谱预测模型

我院莫凡洋课题组、袁粒课题组与厦门大学王忻昌课题组合作,提出创新性深度学习模型ECDFormer,将连续光谱序列按光谱峰的属性信息解耦为离散令牌组合形式,并使用查询变量进行自注意力机制的光谱属性学习,从而构建光谱峰结构与分子官能团之间的联合表征。在预测阶段,本工作首先学习分子拓扑结构表征,进而基于光谱-分子结构联合表征空间,对光谱峰的数量、位置、强度进行独立预测,最后使用高斯函数将离散的峰属性展宽为连续的光谱序列。这种峰解耦的光谱预测方案显著提升了预测的速度与精度,且具有多种光谱任务的良好扩展性。

1月9日 仝德团队在Housing Studies上发文阐释城中村综合整治的政策绩效

我院仝德副教授团队联合武汉大学城市设计学院龚岳副教授以深圳城中村综合整治为案例,从租客居住满意度视角探讨城中村综合整治的政策绩效及优化路径,提出了通过集体行动推动集中式整治实施、注重邻里环境和室内居住质量持续改善等“性价比”高的渐进式更新策略,为非正规空间治理提供超越“政府-开发商-业主”协调视角、兼顾效率与公平的理论和政策框架。本文研究结果为全球南方地区的非正规空间治理提供了理论和实证支持。以居民居住满意度和居住舒适度为导向的适应性空间治理工具更值得推崇。确保多元主体参与,进一步确保租客、特别是弱势群体的利益得到满足,并让他们对社区感到满意是高质量发展和治理的体现。

1月17日 田永鸿、陈杰研究团队AI4S新进展登Nature Machine Intelligence

我院田永鸿、陈杰研究团队联合广州国家实验室周鹏研究员基于进化论视角重新审视病毒进化预测难题,提出了解决病毒进化两大本质问题的跨病毒类型、跨毒株类型的通用进化预测模型,为疫苗、药物的快速主动更新以及提高人类对于新发病毒感染的响应速度提供了强大工具,支撑和加速对于物种复杂进化机制的探索。

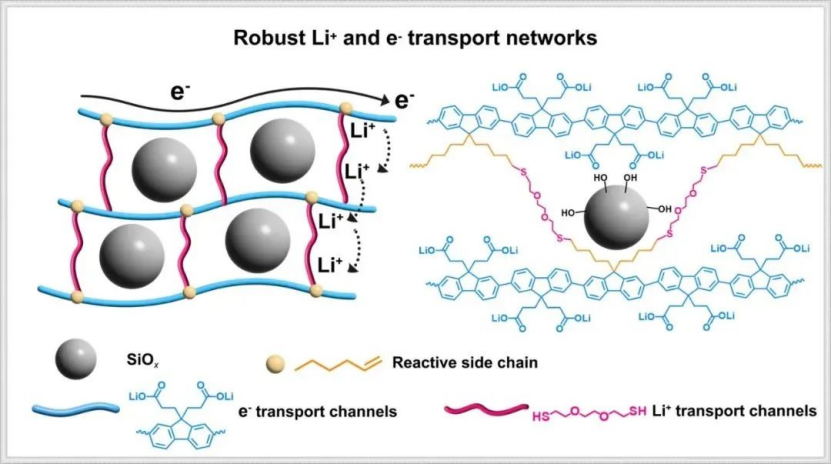

1月21日 潘锋/杨卢奕团队在Matter上研发同时具有导电子与离子的弹性聚合物网络的锂电池取得进展

我院潘锋教授/杨卢奕副研究员团队提出了一种原位光交联策略,该策略借助硫醇-烯光点击反应在SiOx电极中原位构建了一种电子和锂离子传输网络。与热交联方法相比,它提供了更强可控性。在浆料中使用未交联的导电聚合物有助于活性材料的良好分散,从而确保负极颗粒在电极中具有良好的均匀性。交联后,所得聚合物结合了聚醚链段的柔韧性和聚芴链段的刚性,形成弹性的结合网络。同时,共轭主链构建的电子渗流网络以及由交联链段提供的锂离子传输通道,确保了负极中稳定的电荷转移。由于粘结剂机械性能的提高,SiOx电极的第一次循环膨胀率从157%显着降低到69%。利用一系列表征手段研究了SiOx的结构演变,并发现原位形成的弹性聚合物网络不仅保留了SiOx电极的结构完整性,而且还有助于维持SEI内组分和结构的稳定性。利用这种粘合剂系统,SiOx电极比使用未交联和非原位交联粘合剂的电极表现出卓越的电化学性能。

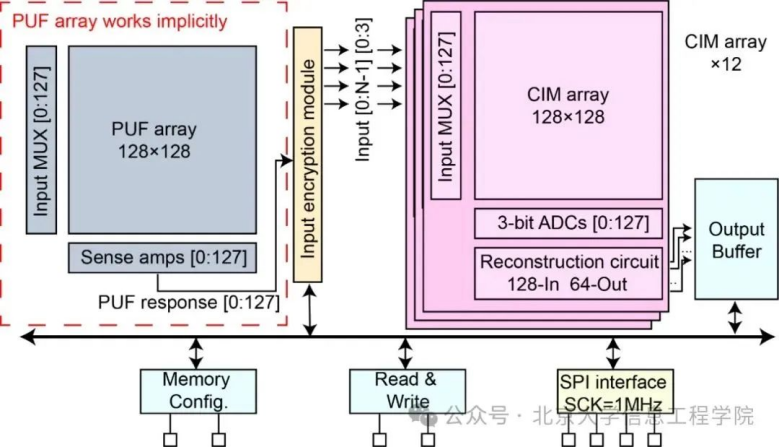

1月25日 杨玉超团队在Nature Communications发表物理不可克隆存内计算研究重要进展

北京大学信息工程学院/广东省存算一体芯片重点实验室杨玉超教授课题组在Nature Communications发表了题为Physical Unclonable In-Memory Computing for Simultaneous Protecting Private Data and Deep Learning Models的研究论文。该工作首次实现了片上集成的物理不可克隆存内计算,并提出针对边缘端存内计算神经网络加速计算的新型编码方案,能够在低硬件开销下实现对神经网络的输入、权重和结构信息的保护。

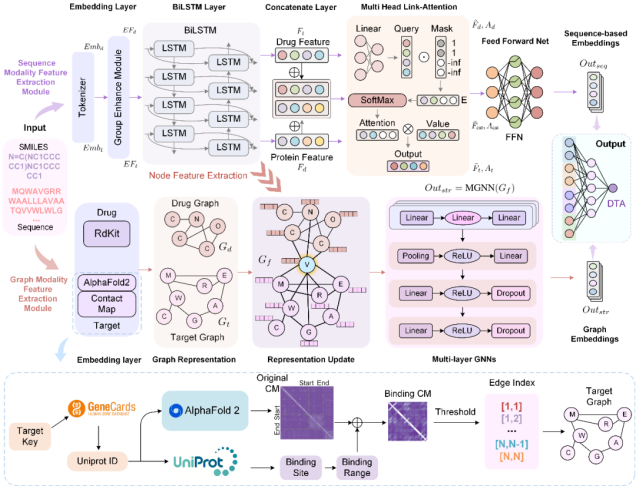

1月28日 陈语谦团队在npj Digital Medicine发表药物靶点亲和力预测领域

我院陈语谦团队在药物靶点亲和力预测领域取得重大突破。该团队开发了一种创新的双模态神经网络模型,能够准确预测药物与靶点蛋白之间的结合亲和力,这一成果有望显著加速药物研发进程。针对相关关键难题,作者设计了DMFF-DTA,这是一种基于双模态神经网络的药物靶点亲和力预测模型。DMFF-DTA创新性地整合了序列模态特征提取模块和图模态特征提取模块,通过序列和图结构两个维度对药物和靶点进行建模。此外,为了解决药物和蛋白质图之间的尺寸不平衡问题,模型引入了基于AlphaFold2的结合位点接触图构建方法。

二月科研

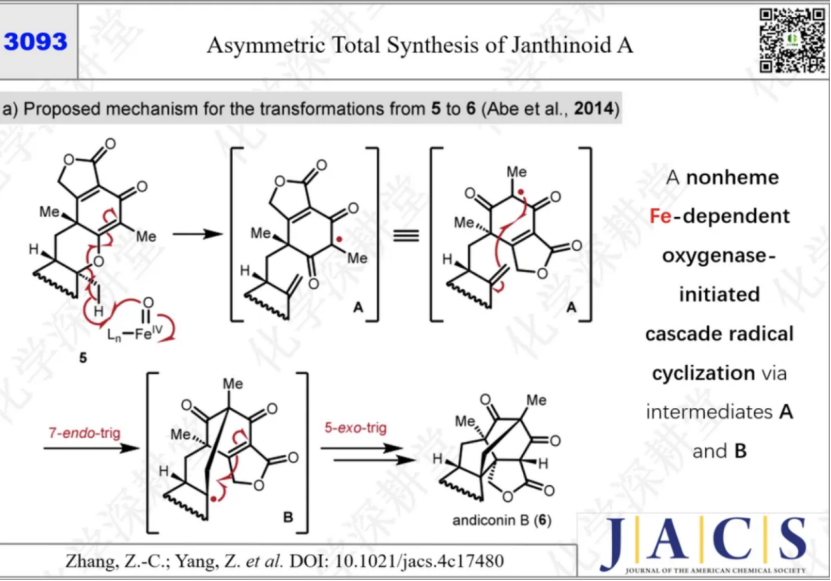

2月3日 杨震/张仲超团队在Journal of the American Chemical Society上发表Janthinoid A的不对称全合成

我院杨震/张仲超课题组攻克复杂分子合成难题,首次无需保护基完成天然产物Janthinoid A的全合成。研究人员通过14步精妙反应,像"分子拼图"般构建出目标结构:先以特殊催化剂在分子特定位置"刻"出手性标记,再通过金属催化让分子骨架"跳起华尔兹"般重组,最终用串联反应一气呵成搭建刚性氧杂双环。Janthinoid A这类复杂天然产物往往具有独特生物活性,其高效合成方法将助力科学家深入研究其药用潜力,为疾病治疗带来新希望。

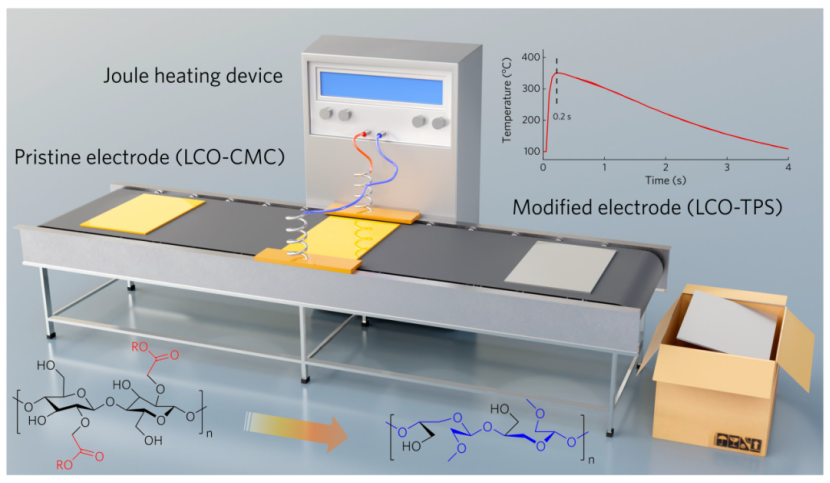

2月4日 潘锋/杨卢奕团队在Angewandte Chemie International Edition发表高电压钴酸锂水系粘结剂领域新进展

针对消费电子领域对钴酸锂正极材料能量密度和寿命的高要求,我院潘锋教授/杨卢奕副研究员研究团队突破传统聚偏二氟乙烯(PVDF)粘结剂依赖有毒溶剂、易导致电池衰减的技术瓶颈,创新采用超快高温烧结技术对羧甲基纤维素钠(CMC)进行分子重构。通过快速升降温处理,去除高压下不稳定的羧基结构,形成含醚键的链状新结构(CMC-TPS),同步实现三大提升:锂离子的传输效率提高30%,电极导电性因局部碳化增强,粘结剂与电极颗粒形成共价键强化结合力。研究首次基于理论计算,成功设计并合成了一种多功能LCO正极水系粘结剂,该策略在石墨负极中同样适用,为高电压LCO基锂离子电池的开发提供了新思路。

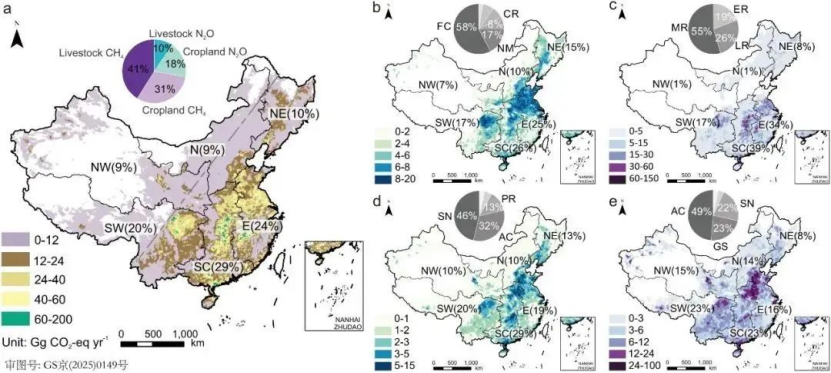

2月13日 洪松柏团队在《国家科学评论》发文揭示中国农业甲烷和氧化亚氮排放时空变化

我院洪松柏研究团队联合浙江大学、中山大学、中国科学院大气物理研究所等多个单位,利用排放因子、机器学习、过程模型等多元方法,构建了1980-2023年长时序、高分辨率的中国农业甲烷和氧化亚氮排放数据集。该研究揭示了我国农业排放各子部门(种植业甲烷、氧化亚氮,畜牧业甲烷、氧化亚氮)的时空变化及其驱动因素,探讨了过去44年中国农业经营措施的改进和政策的调整对温室气体排放的影响,为进一步制定减排政策提供了科学依据。

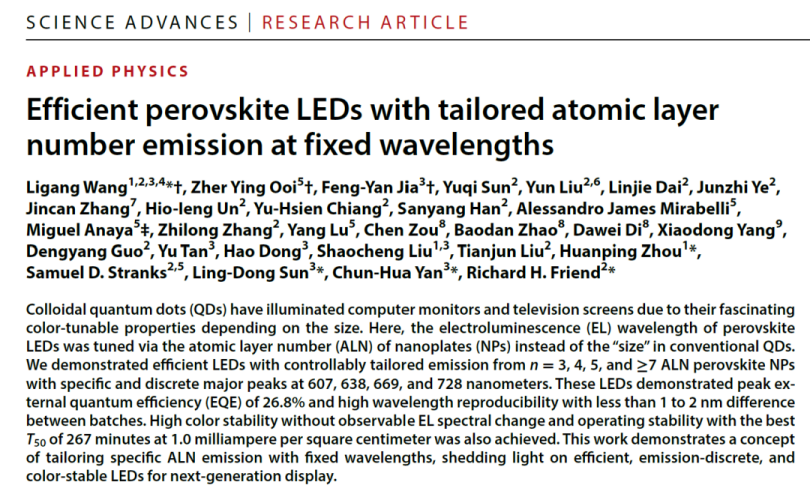

2月14日 王立刚团队与合作者在Science Advances发表论文,实现不同原子层数量子点的高效LED

我院王立刚课题组、周欢萍课题组、严纯华/孙聆东课题组与剑桥大学卡文迪许实验室Richard Friend课题组合作,成功实现了不同原子层数量子点的高效发光二极管(LED)。该LED的电致发光峰值在607-728 nm范围内可控调节,并实现了26.8%的外量子效率(EQE)。载流子动力学研究表明,电荷转移是钙钛矿LED工作条件下的主要能量传递途径。在该量子点LED中,由于较慢的电荷转移和较低的Förster共振能量转移概率,电致发光比光致发光表现出明显的蓝移,即有更多光子从小n值的量子点发射。这一载流子动力学的研究也解决了在多n值体系中Förster共振能量转移或电荷转移所引起的漏斗效应的能量传递机制争论,为量子点LED的设计提供了重要的理论指导。

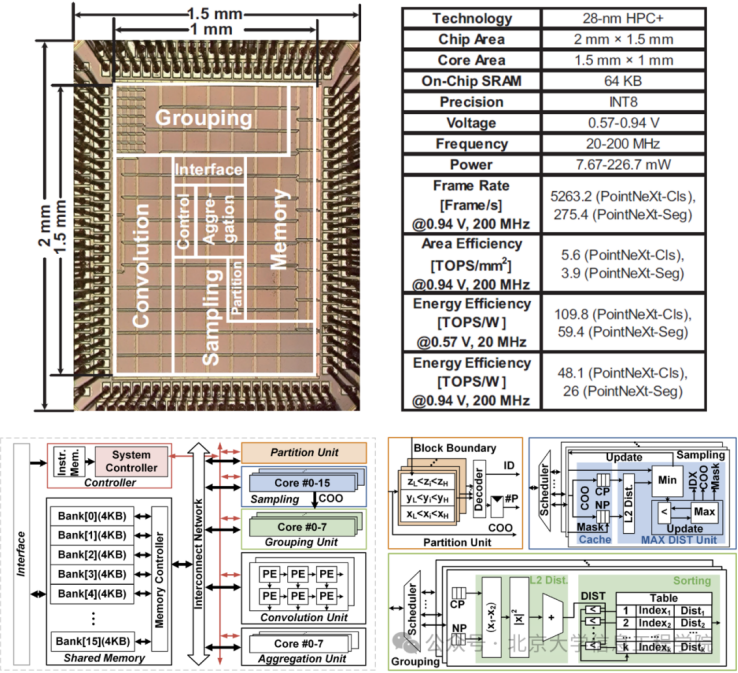

2月16日 北京大深圳研究生院首次在国际固态电路会议(ISSCC)发表论文

我院信息工程学院联合广东省重点实验室研发的"星云"加速器,专门针对新兴点云数据处理技术进行优化。该研究创新提出"三维自适应分块""多级采样跳过""流水线聚合"三大技术,突破点云处理中串行计算延迟高、重复计算量大、内存访问不规则的瓶颈。采用28纳米工艺制造的芯片实测显示,能效比高达109.8TOPS/W,帧率与面积效率均创国际新高,为自动驾驶、AR/VR等产业提供了高效硬件解决方案。2025年2月16日至20日,国际固态电路会议(ISSCC)在美国旧金山举行,北京大学深圳研究生院首次在ISSCC发表论文。

2月26日 潘锋/杨卢奕团队在阴离子吸附调控正极界面机制研究中取得新进展

我院潘锋教授/杨卢奕副研究员研究团队采用多种原位界面表征技术,首次系统揭示了阴离子在IHP处的吸附行为及其对CEI形成的作用机制。实验结果表明:与传统的PF6⁻相比,DFOB⁻阴离子 在LCO表面表现出更高的吸附能,能够在IHP处形成以阴离子为主导的吸附层,从而有效阻隔有机溶剂分子与正极材料表面的直接接触,显著抑制碳酸酯溶剂在CEI形成过程中的分解反应。这一机制最终促进了更加致密且富含无机组分的CEI膜形成,使LCO正极在超高电压(>4.7V)条件下展现出优异的循环稳定性。该研究成果不仅深化了学术界对CEI形成机制的理论认知,也为未来高性能锂离子电池电解液体系设计及电极/电解液界面优化提供了重要的理论指导。

三月科研

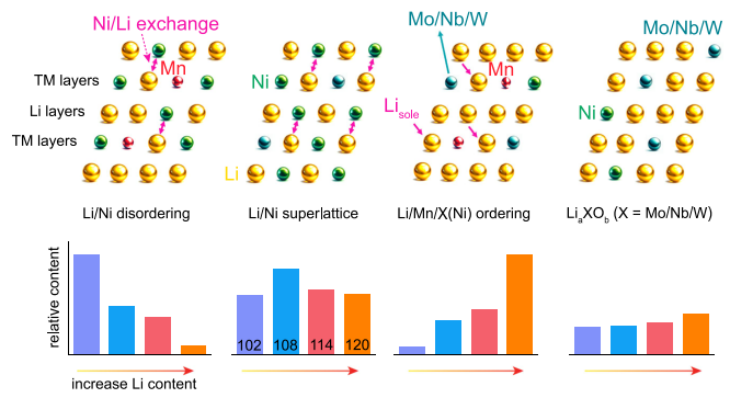

3月5日 潘锋团队在Nature Communications撰文锂电池无钴高镍正极材料锂占位的调控研究进展

我院潘锋教授与德国卡尔斯鲁厄理工学院Helmut Ehrenberg教授和Sylvio Indris研究员研究团队合作采用多种锂敏感表征技术,包括中子衍射和锂同位素固态核磁共振等,深入分析了高镍正极材料中不同锂位的占据情况及其相关结构组分。研究发现,通过引入高价态掺杂元素(如Mo6+、Nb5+和W6+)并调整合成过程中的锂盐用量,可以有效调控材料中不同含锂结构组分的比例,进而优化材料的电化学性能。该研究成果不仅为深入理解高镍正极材料的锂占位机制提供了新的视角,也为开发高性能无钴高镍正极材料提供了重要的理论指导。

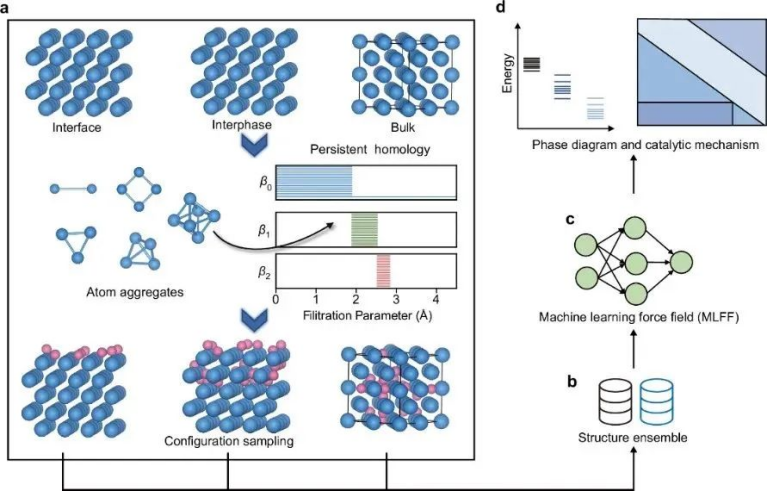

3月14日 潘锋团队与厦大李剑锋团队合作在Nature Communications发文

我院潘锋教授团队将数学的图论/代数拓扑和结构化学相融合,通过将化学结构映射为数学模型,发展了系列材料研究方法,创新性地提出一种基于图论的结构化学研究方法,解决了晶体学同构判断的难题,建立了拥有65万晶体结构的大数据系统,并以此发展材料基因组学和AI for Science(AI4S)的研究,将其应用于低维材料的发现和新型固态电解质的设计。发展了基于图表示、图同构和机器学习的主动学习框架,可以实现从包含数百个中间物种催化反应网络中快速预测最优热力学路径的方法。

3月15日 赵鹏军团队在Nature Communications发文揭示港口城市对城市群地区公路货运减排的综合战略

我院赵鹏军教授课题组开发了创新性的港口城市未来综合排放预测(IFEPP)框架,该框架整合了轨迹基础微观车辆排放模型、交通流模拟和统计车队模型,全面考虑了货运需求动态变化、车队更新与电气化以及道路网络结构演变。研究基于全球第四大港口城市——深圳的12亿条重型卡车(HDT)GPS轨迹数据,评估了2016年至2035年城市群地区(珠三角地区)车队电气化与道路网络发展对CO2及常规空气污染物的综合减排效应。这些大数据驱动的未来轨迹级排放建模和交通流模拟,为该研究提供了独特的科学基础。

还有更多

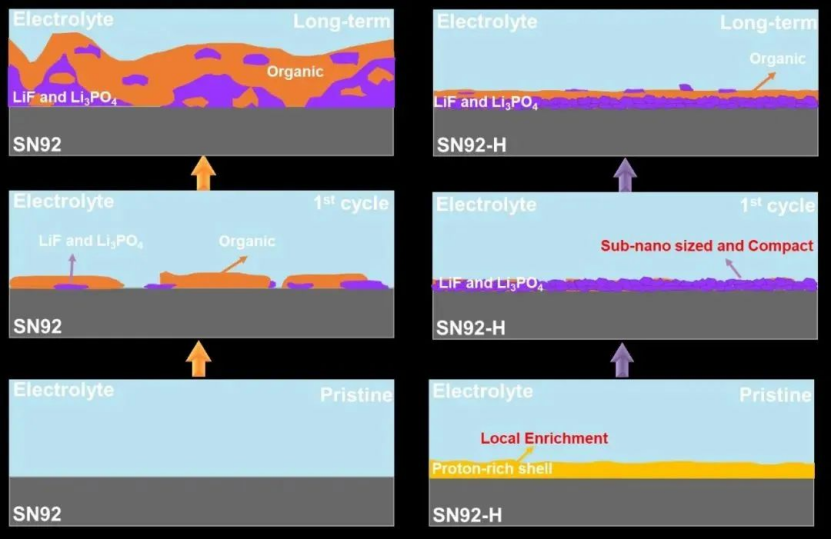

潘锋团队在Advanced Materials上基于富质子界面的原位转化形成致密无机壳层开发了高性能的三元锂电池正极材料

我院潘锋教授团队通过在超高镍单晶表面预构界面富质子层,并通过电化学原位转换为界面致密无机保护膜,成功提升了锂电池的循环稳定性。团队利用原位电化学红外、原位电化学紫外、高分辨飞行时间二次离子质谱以及冷冻透射电镜等技术,详细揭示了富质子层在首次电化学过程中的动态电化学分解过程,并展示了其被LiPF6捕捉转化为亚纳米级LiF和Li3PO4界面膜的全过程。在该致密界面膜的作用下,电池长循环过程中的界面副反应明显降低,并展现出优异的循环性能(800圈后容量保持率超过83%)。最后,研究团队通过球差电镜以及飞行时间二次离子质谱等手段,深入探讨了富质子包覆层的作用机制。

叶韦明副教授合作论文在Journalism Practice发表

我院汇丰商学院叶韦明团队探讨了算法驱动的内容平台如何改变了新闻行业,并特别关注了中国官方媒体在抖音上的新闻生产方式。研究发现,为适应算法推荐机制,《人民日报》等四家央媒在抖音发布的短视频中,68%时长不足15秒,超六成内容来自用户投稿或监控视频。与传统新闻强调5W要素不同,抖音新闻更侧重时间地点呈现,仅26%附加采访音频。值得关注的是,56.9%的内容采用"信息娱乐"模式,通过搞笑片段、背景音乐等吸引流量,媒体监督属性明显弱化。总体来看,研究描绘了中国官方媒体在新兴算法驱动内容平台上的当前实践,从而提供了一个重要的视角,来探讨新闻业如何在数字化时代进行自我调整和创新,以及中国官方媒体如何在此背景下找到其独特的声音和位置:在传播娱乐内容的同时,推广主流宣传信息。文章在线发布后,受到广泛关注,成为期刊下载量最高的热门文章之一。

北大科技创新年里,深研院学科根系扎深,人才雨露浇灌,科研生态林拔节而生。当科技遇见春天,每一粒创新的种子都在向上生长,深研院的科研故事正未完待续……就让我们以春光为序,共赴科研新程!