2025 年 10 月 23 日晚,北大深研院“科创文韵 —— 跨学科通识探索之旅”本年度第八讲如期开讲。本次讲座特别邀请北京大学教授、博士、乒乓球世界冠军刘伟,以“从球台到讲台——以冠军精神践行体育育人使命”为题作分享。讲座由人文社会科学学院(通识教育中心)主办,北京大学深圳研究生院教育基金会、共青团北京大学深圳研究生院委员会协办,吸引了众多师生和校友参与,现场座无虚席。

讲座现场

讲座由深研院院长助理仝德主持开场。她指出,“科创文韵”系列讲座以“跨学科”与“热点前沿”为核心,此前已邀请国关、化学等领域学者交流。此次邀请刘伟,正是希望通过体育这一充满活力的领域,进一步拓宽跨学科视野,让大家在了解乒乓运动的同时,汲取冠军精神中的奋进力量,体悟体育与教育融合的深层价值。

刘伟不仅是90年代乒乓球界传奇,曾多次斩获世界冠军,退役后还在北大完成本科至博士学业,策划“冠军讲堂”开创首都高校“思政 + 体育”育人新模式,其慕课“刘伟教你打乒乓球”获评教育部国家一流本科课程,多重身份让现场期待值拉满。

讲座中,刘伟首先梳理乒乓球历史:这项“国球”衍生于英国贵族室内网球,早期球拍柄长难用,经改革形成如今“一红一黑”样式,国际乒联(ITTF)标志是参赛器材的“准入证”。谈及中国乒乓球队的发展,刘伟特别强调了队伍始终坚持一个中国原则——自 1952 年正式参与国际赛事起,这一立场便成为队伍参赛的根本准则。而中国乒乓的荣耀之路,也从那时起逐步铺就:1959 年,容国团在世界锦标赛上一举夺冠,不仅拿下了中国体育界首个世界冠军头衔,更在新中国成立初期极大振奋了民族精神。当时恰逢国庆十周年,周总理为这份“国之荣耀”与“十年大庆”的双喜临门深感振奋,亲自为新成立的乒乓球器材厂命名“红双喜”。如今,马龙、樊振东等顶尖选手在赛场上使用的球拍与胶皮,依旧来自这家传承着中国乒乓记忆的厂家,让荣耀与品质得以延续。

刘伟作讲座

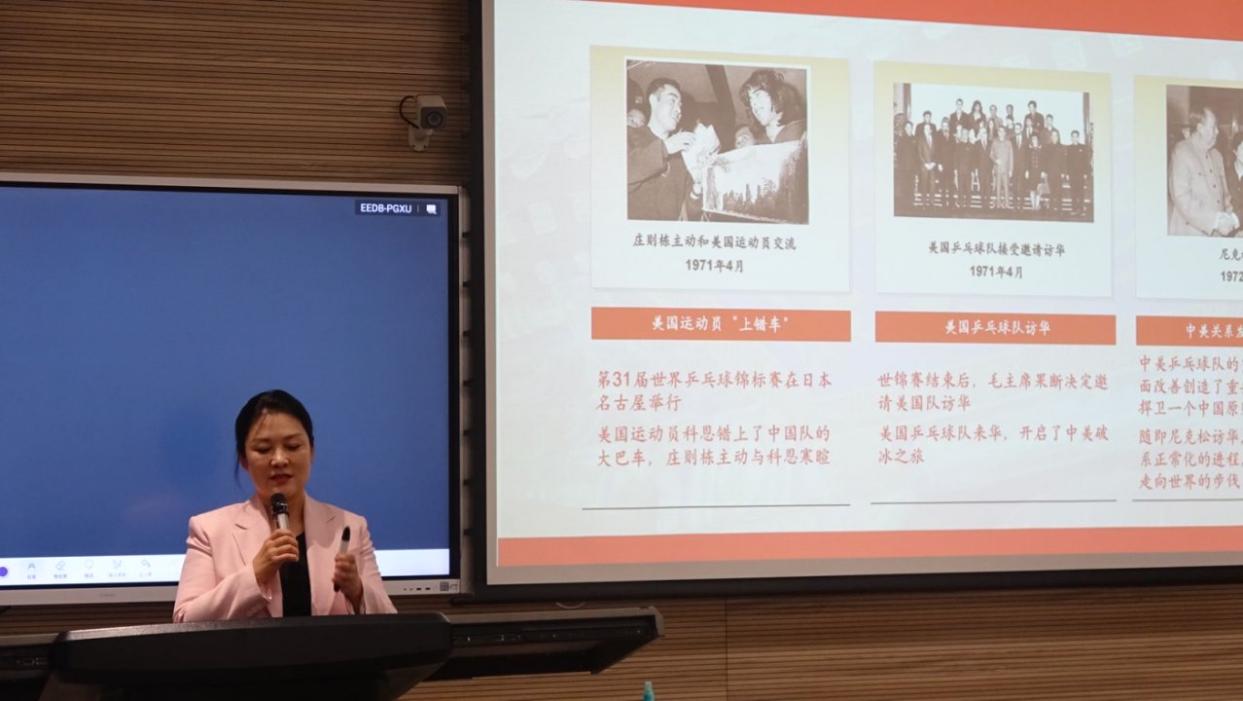

1971 年“乒乓外交”的故事更让现场动容。刘伟回忆,中国乒乓球队在周总理“友谊第一,比赛第二”理念指引下,赴日本名古屋参赛,队员庄则栋与美国运动员科恩意外互动,成为中美关系“破冰”契机,最终推动尼克松访华与中日建交,“小球推动大球”的佳话在此刻更显鲜活。

分享个人生涯时,刘伟的经历励志感人。她5 岁时,在家中饭桌旁开启了乒乓启蒙;8 岁那年,一张刊登着“中国乒乓球队包揽世锦赛七项冠军”的《中国体育报》,让她在心里悄悄埋下了“要当世界冠军”的种子;14 岁时,她凭全国少年冠军三连冠跻身国家队,却因一次访欧赛事遭遇挫折。面对香港队递来的橄榄枝,她始终记着山东体委杨主任“不信山东出不了世界冠军”的期许,最终选择留在国家队。1991 年世锦赛,男女团体失利之际,她与王涛挺身而出拿下混双冠军,开启六年三连冠传奇,还总结出中国乒乓“人无我有,人有我优,人优我精,人精我创”的精神,其“配合最高境界是心有灵犀不点通”的感悟,也为师生带来团队协作启发。

转型教育者后,刘伟在北大成果丰硕。2003年留校的她,推动 2008 年奥运会乒乓球主场馆落户北大 —— 将原本分配的跆拳道场馆协调改建,赛后命名为“邱德拔体育馆”,见证了中国乒乓球队北京奥运会包揽男女单打冠亚季军的巅峰。教学中,她为非专业学生开设乒乓球课,以“短时快速提升”激发兴趣;接管校队后,用中国乒乓先进理念带队斩获近百枚金牌,还探索“北大附小 — 附中 — 大学”一条龙培养模式,让“体教结合”落地。此外,她创办“冠军讲堂”成为校园思政特色平台,疫情期间的乒乓球教学视频也为在线教育助力。

互动环节里,同学们提问热情高涨。北大深研院乒乓球队的同学好奇能否与本部校队交流,刘伟当即回应,欢迎大家暑假回校本部一同训练,还主动提出可无偿分享线上课程资源;有同学问“比赛中怎么平衡对胜负的渴望和心态稳定”,她便以射击冠军陶璐娜“把握过程,不计较结果”的经验为例,建议大家把注意力放在每一分的发挥上;还有人困惑“遇到瓶颈期该怎么突破”,她结合自己曾坐四年“冷板凳”的经历,轻声说道,这时候“信念”最关键,为集体目标多一份坚持,往往就能迈过去。

刘伟的分享不仅传递了乒乓球的知识,更生动诠释了“不服输、不怕输、永不言败”的体育精神,以及“不卑不亢、宠辱不惊”的人生态度,这也正契合了“科创文韵”所倡导的跨学科融合理念。据悉,系列讲座还将持续邀请各领域的杰出学者与嘉宾,继续带领听众驰骋于科技与人文的前沿,亲历跨学科交融迸发的思想火花。

主办单位:北京大学人文社会科学学院(通识教育中心)

协办单位:北京大学深圳研究生院教育基金会、共青团北京大学深圳研究生院委员会