在北京大学深圳研究生院的校园里,来自印度尼西亚的博士研究生Yolandani 正在化学生物学与生物技术学院开启人生的新篇章。从雅加达到镇江,再到深圳,不同城市记串联起一名青年在跨国学习与科研道路上不断成长的历程。

从雅加达到深圳:跨学科学习之旅

Yolandani 出生于印度尼西亚首都雅加达,最初的学术背景是英语教育。在Atma Jaya Catholic University 学习期间,她成绩优异,以优等生身份毕业并获得教师资格证。她完全可以顺理成章地走上教育行业的道路,但内心对科学的热爱让她选择了一条不同寻常的路。

Yolandani参加“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛

2016年,Yolandani决定来到中国留学,在江苏大学攻读食品科学与工程专业。中文授课的挑战让她在初期倍感压力,但凭借勤奋和坚韧,她逐渐适应了学习环境。她跟随江苏大学食品与生物学院马海乐教授,开展了一项“超声波辅助蛋白酶解”的研究。研究对象是营养丰富却难以加工的大豆蛋白。她解释说:“大豆蛋白像糊糊一样,很黏稠。传统酶解法常常面临两个问题:一是酶在这种环境里效率很低,几乎‘动’不起来;二是一旦酶解过度,生成的多肽会带来明显的苦味,无法食用。”

团队的解决方案是利用超声波进行预处理。这样不仅显著提高了酶解效率,还能有效降低溶液黏度,并精确控制酶解程度,从而避免苦味的产生。Yolandani回忆道:“那次研究让我深刻体会到,用创新的方法解决传统难题是多么有价值,也为我后来的科研积累了经验和信心。”这段经历成为她科研之路的重要起点,也为她日后转向多肽药物开发奠定了坚实的基础。

硕士阶段,她进一步将研究方向聚焦在蛋白多肽功能食品领域,GPA 达到 4.0并获评优秀毕业生。在毕业典礼上,她作为留学生代表发言,那一刻,她感受到的不仅是学业的圆满,更是选择的正确。硕士毕业后,Yolandani回到印尼工作,担任印尼镍矿贸易公司的总裁助理。尽管工作稳定,但她很快意识到这些岗位与自己的科研兴趣相去甚远。尤其是在多肽与药物交叉研究领域,印尼的科研环境仍然有限。相比之下,中国的研究条件和学术氛围更具优势。于是,她做出了再次回到中国的决定。

Yolandani回到江苏

这一次,她选择了北京大学深圳研究生院。吸引她的不仅是北大作为中国顶尖学府的学术平台和科研资源,还有这里国际化的研究氛围和跨学科的融合环境。她特别提到李子刚教授的课题组方向与自己的兴趣高度契合,能够加入其中,对她来说是一种荣幸。

初到深圳,Yolandani 对这座城市的印象是“现代化、充满活力”。相比她曾长期生活过的镇江,深圳的国际化程度更高,也更具开放气质。她说:“这里有来自世界各地的人,氛围开放,让人很快找到归属感。”

Yolandani参加团日活动

博士阶段,Yolandani的研究方向转向“基于噬菌体展示技术的多肽药物设计与开发”。这是一项前沿课题,目标是通过高效分子工具筛选并设计出潜在的新型药物,为疾病治疗提供新的可能性。用通俗的话说,它就像一次“钓鱼—执法—造导弹”的过程。

我们先搭建一个包含数十亿种“鱼饵”(多肽)的海洋,把它们挂在噬菌体这种无害病毒“小船”上;再将“坏蛋”(如癌细胞或耐药细菌)投入其中,只有能牢牢钩住目标的“鱼饵”才会被筛选出来;最后,我们把这些表现最好的“鱼饵”进一步优化,改造成精准打击疾病的“智能导弹”,也就是多肽药物。这一研究方向正契合当下社会对抗癌症和耐药细菌的迫切需求,意义在于为临床和产业带来更高效、更精准的治疗方案。

Yolandani在实验室

然而,这一转型并非易事。她本科和硕士阶段主要从事食品科学研究,而博士阶段则要面对化学与药物研究的全新挑战。许多实验操作对她来说完全陌生,从最基础的实验步骤到复杂的研究设计,都需要重新学习。刚进入实验室时,她甚至需要从如何使用仪器开始摸索。但凭借着勤奋与毅力,在师兄师姐的指导下,她逐渐掌握了新技能,顺利适应了科研节奏。

此前,她还参与过江苏省现代农业重点项目,研究如何利用超声波提升蛋白质酶解效率。该项目不仅具有理论价值,也为食品产业的发展提供了新的思路。她期待这些成果能在功能食品开发中得到实际应用,从而帮助更多人养成健康的生活方式。

科研成果方面,Yolandani 已在Food Chemistry、Ultrasonics Sonochemistry 等国际知名期刊发表多篇论文,其中多篇为第一作者。这些成果不仅为她的学术履历增添了光彩,也为她今后的科研道路打下坚实基础。

跨文化体验:语言与生活

作为一名国际学生,Yolandani的多语种能力为她的学习和生活提供了便利。她精通印尼语、英语、汉语和德语,在跨文化交流中如鱼得水。这种语言优势不仅让她能更快融入团队,也为学术交流搭建了桥梁。不过,她的中文并不是一开始就这么流利。回忆起最初学中文的经历,她说:“除了在课堂上学习,我也会主动和中国同学多交流。”第一年来中国留学时,学校还特意为留学生安排了“一对一”的学习伙伴,每个留学生都有一位中国同学陪伴。这种学习模式帮助她更快地融入语言环境。

Yolandani参加国际文化节

她甚至在宿舍也“故意”选择了英文不是太好、中文很好的舍友。“这样逼着自己必须用中文交流,虽然刚开始很辛苦,但进步非常快。”第一年来到中国时,她还常去福建亲戚家,寒假在那里过年,暑假才回印尼。这些与本地人的日常交流成为她提升中文的最大助力。“可以说我学中文最大的帮助就是周围的人。我尽量跟本地人多说、多练,中文水平就是这样逐渐提高的。”她总结道。

Yolandani在深圳

在北大深研院,她感受到浓厚的学习氛围和友好的同学关系。大家积极、专注、互相帮助,让她很快适应了新的环境。化生学院组织的新生团日活动让她印象深刻:先在东江纵队纪念馆接受红色教育,再到地质公园感受自然与科学的结合,最后在桔钓沙体验皮划艇运动。她说:“这一天既有历史的厚重,也有自然的震撼,还有运动的乐趣,让我们同学之间更快建立了感情。”

Yolandani参加“开学第一跑”

科研之外,Yolandani 拥有丰富的兴趣爱好。她在音乐方面造诣颇深,曾通过英国皇家音乐等级考试钢琴七级和音乐理论五级。她坦言,音乐是她释放压力的重要方式,每当科研遇到瓶颈时,弹琴能让她平静下来。

此外,她还热爱羽毛球和游泳,这些运动让她保持健康和积极的心态。她说:“这些爱好不是科研的负担,而是支撑。它们让我在繁忙的实验和论文写作中保持平衡,也让生活更加多彩。”

荣誉与未来:科研道路的延伸

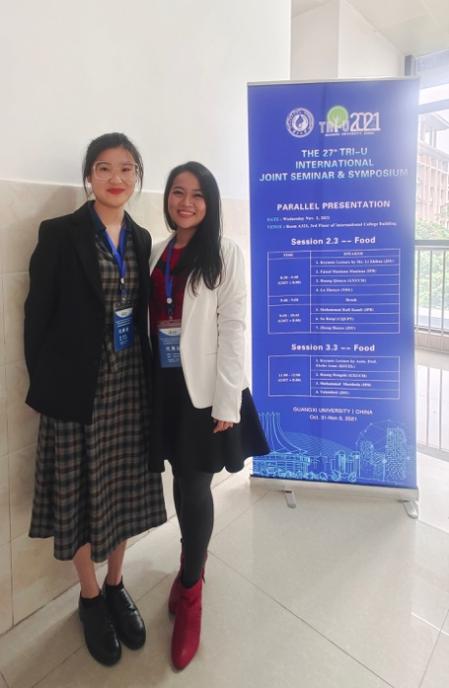

在科研竞赛和国际会议中,Yolandani 多次获奖。例如,她在中国—东盟青年创客大赛中获得国家二等奖,在国际学生学术会议上也拿下“最佳学术表现奖”“最佳论文陈述奖”和“最佳海报展示奖”。这些荣誉不仅是对她努力的肯定,也为她带来了更广阔的视野。

Yolandani参加三国三校国际会议

展望未来,她计划继续留在中国科研领域深耕,进一步提升研究能力。同时,她也期待有机会进入企业,将科研成果转化为实际产品。她坚信,科研不仅仅是发表论文,更应服务社会,推动产业和人类健康的发展。

作为过来人,Yolandani 对后来赴深求学的印尼学子寄予真诚的鼓励:“欢迎来深圳!在这里勇敢探索,结交朋友,你一定会收获一段充实而精彩的旅程。”