信息工程学院张敏副教授课题组与化生学院李子刚教授/尹丰研究员课题组合作在全碳薄膜晶体管生物传感器研...

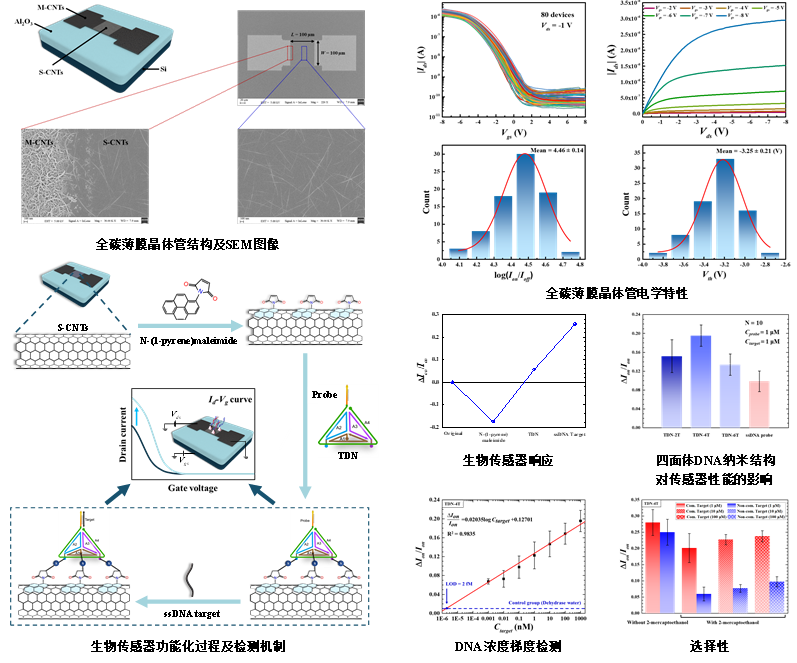

2021.11.17近日,信息工程学院(以下简称:信息学院)张敏副教授课题组和化学生物学与生物技术学院(以下简称:化生学院)李子刚教授/尹丰研究员课题组合作在生物传感器领域国际知名期刊Biosensors and Bioelectronics上发表题为“Tetrahedral DNA nanostructure bas...

近日,信息工程学院(以下简称:信息学院)张敏副教授课题组和化学生物学与生物技术学院(以下简称:化生学院)李子刚教授/尹丰研究员课题组合作在生物传感器领域国际知名期刊Biosensors and Bioelectronics上发表题为“Tetrahedral DNA nanostructure bas...

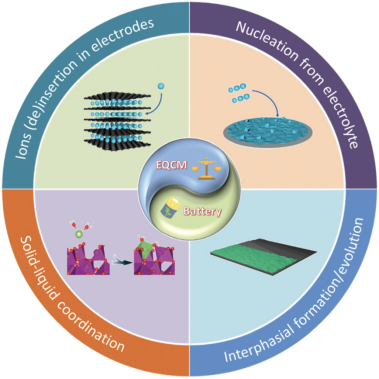

深入理解与分析电池(包括锂离子、钠离子、空气电池等)运行过程中的体相和界面行为对于电池性能的持续改进具有重要意义。

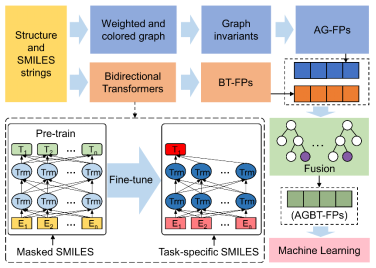

大数据和人工智能与化学基因和材料基因的融合正推动生物医学和新材料的前沿科学发展。近年来,机器学习,尤其是深度学习,已经成为基于数据驱动的分子尺度发现化学基因和材料基因强大方法。2019年冠状病毒病(COVID-19)爆发一年后还没有特异性的有效药物...

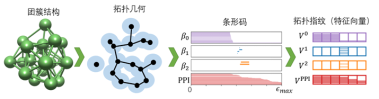

机器学习在各领域的广泛应用促生其在材料领域的应用,它提供了一种新型的工具,即能从高维数据中发现数据间的规律,有助于减少计算量从而加速对新材料的探索。特征提取(特征工程)是机器学习的关键组成部分,选择合适的形式来表达将直接影响最终模型的效...

锂电池作为新一代绿色储能器件已经改变了我们的生活,正极材料仍然是电池储存容量、循环寿命以及成本的瓶颈,通常具有高工作电压以及超高的可逆比容量,是开发下一代高能量密度锂离子正极材料的研究重点之一。富锂锰基层状过渡金属氧化物(aLi2MnO3.bNMC)已...

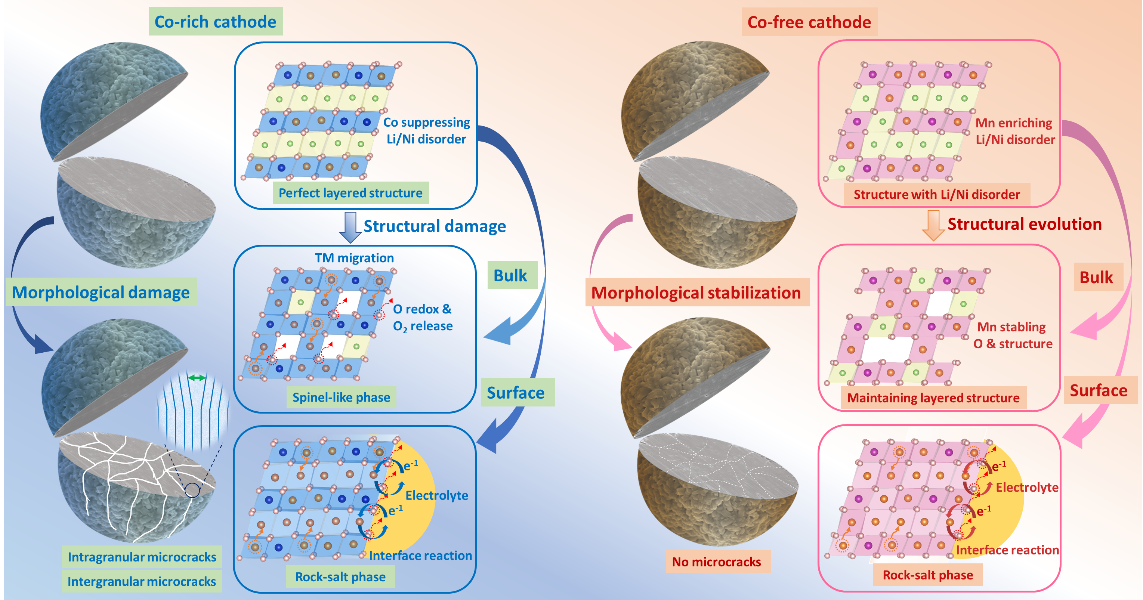

锂电池作为新一代绿色储能器件已经改变了我们的生活,使我们用上了手机等移动通信和电动车等绿色出行。目前正在使用锂电池正极材料可分为3类,高端手机等用的钴酸锂、电动车电池用的有层状高容量但安全性不高的镍钴锰三元氧化物和高安全但容量不高的磷酸铁...

随着汽车工业逐渐向电动化转移,高性能电池的需求将大大地增加。在过去的三十年,电池技术的革新已经取得了巨大的成功,能量密度大幅提升。当前,电动化时代面临的主要挑战是电池高昂的成本。电池的成本问题主要与急速增加的原料价格有关,其中尤其是作为...

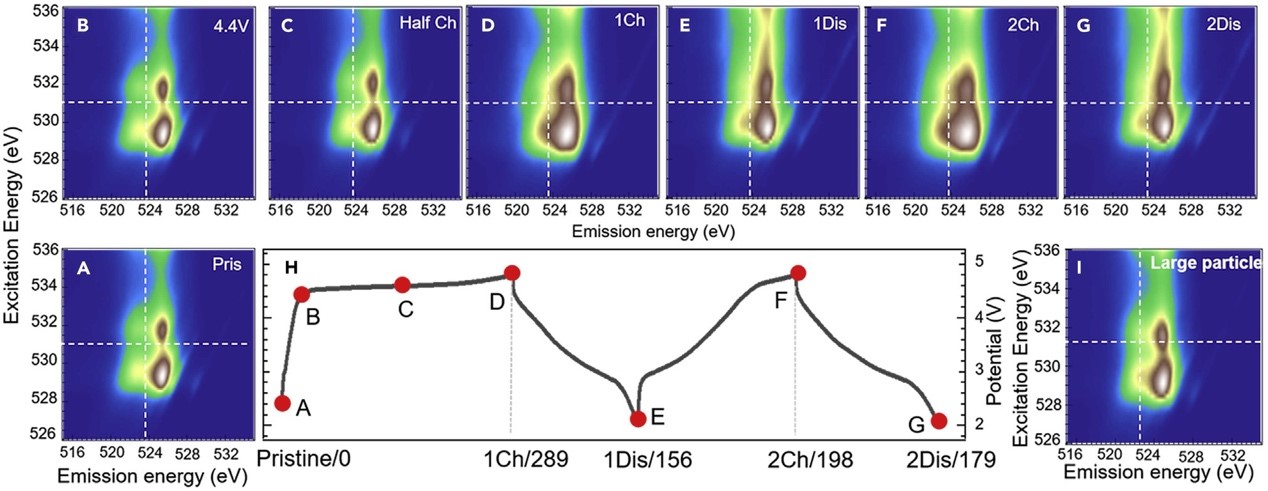

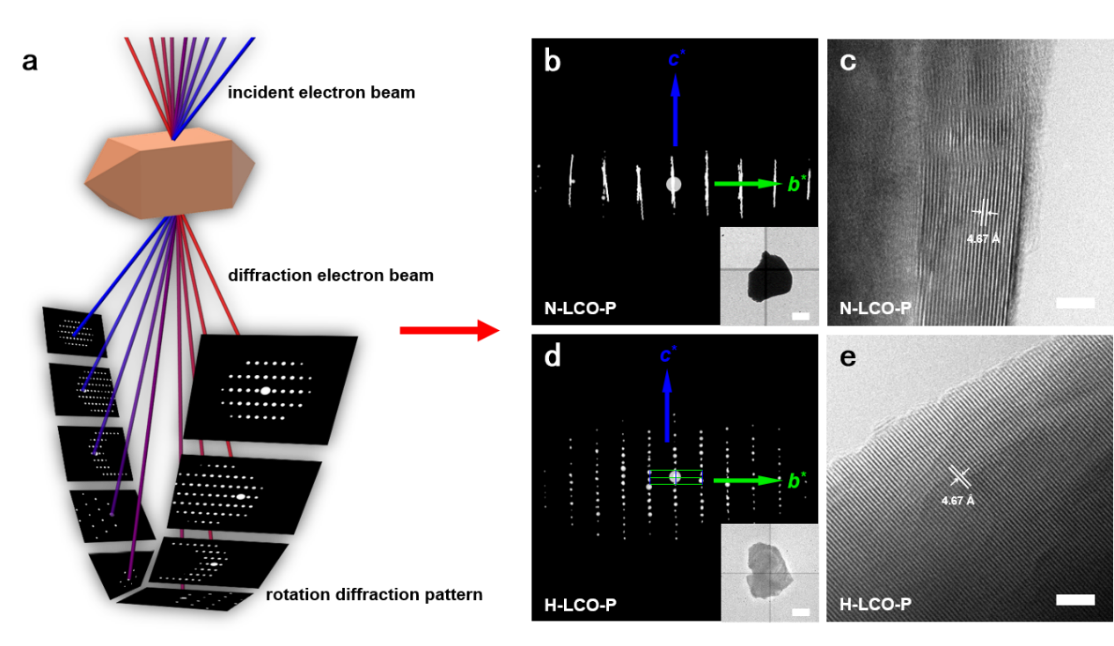

近年来,基于极化子在正极材料中的广泛出现和其对于电子导电性的重要研究价值,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授和郑家新副教授致力于开展极化子现象的相关机理研究,取得了系统性进展。

北京大学信息工程学院/广东省存算一体芯片重点实验室杨玉超教授团队在基于忆阻器的...

新材料学院邹如强、王明超与合作者在Nature Chemistry发表二维共轭聚合物晶态多孔...

信息工程学院/广东省存算一体芯片重点实验室杨玉超教授团队在Nature Electronics连...

城规学院陈怡琳助理教授在《ES&T》发文:通过供应链能源强度统筹实现中国气候与健...

环境与能源学院周鹏课题组Advanced Materials: PtAg双原子位点协同实现光催化甲苯...

信息工程学院杨玉超教授团队在《自然·电子》发表国际首个忆阻器异质集成傅里叶变换...

信息工程学院杨玉超教授团队在神经形态计算领域取得重要突破——基于氧化钒忆阻器...

倪晋仁课题组:噬菌体介导的全球地下水抗性基因动态